JPhys Energy编辑优选:非铜基催化剂用于电催化CO2还原生成多碳产物

文章介绍

Yuhang Ye(叶宇航), Chaoyu Ren(任超宇), Zichao Xi(席子超), Qiao Chen(陈乔), Ho Seok Park, Huanyu Jin(金桓宇) and Hui-Ming Cheng(成会明)

通讯作者:

- 金桓宇,中国科学院深圳先进技术研究院

- 成会明,中国科学院深圳先进技术研究院

研究背景:

电催化CO2还原反应(CO2RR)能够将CO2转化为高附加值化学品,是实现碳循环利用的有效途径之一。然而,该反应涉及复杂的多电子转移过程,产物分布广,如何精准调控反应路径以提高目标产物的选择性和催化效率,是当前研究的核心挑战。铜基催化剂因其独特的电子结构,是目前唯一能高效催化CO2转化为多碳产物的金属材料,但其在实际应用中仍面临稳定性不足、产物分布较宽等问题。因此,探索非铜基催化剂也成为一个重要方向,旨在拓展催化材料库并提高特定产物的选择性。

研究内容:

本综述详细分析了非铜基催化剂在电催化CO2还原反应中的研究进展,着重揭示了非铜基材料生成多碳产物的关键科学挑战与机理难题。作者指出,非铜基催化剂面临最大的挑战是如何高效地促进关键中间体的C–C偶联反应。具体而言,催化剂表面的中间体吸附行为、电荷传递过程以及局域微环境等因素都显著影响着C–C偶联效率。

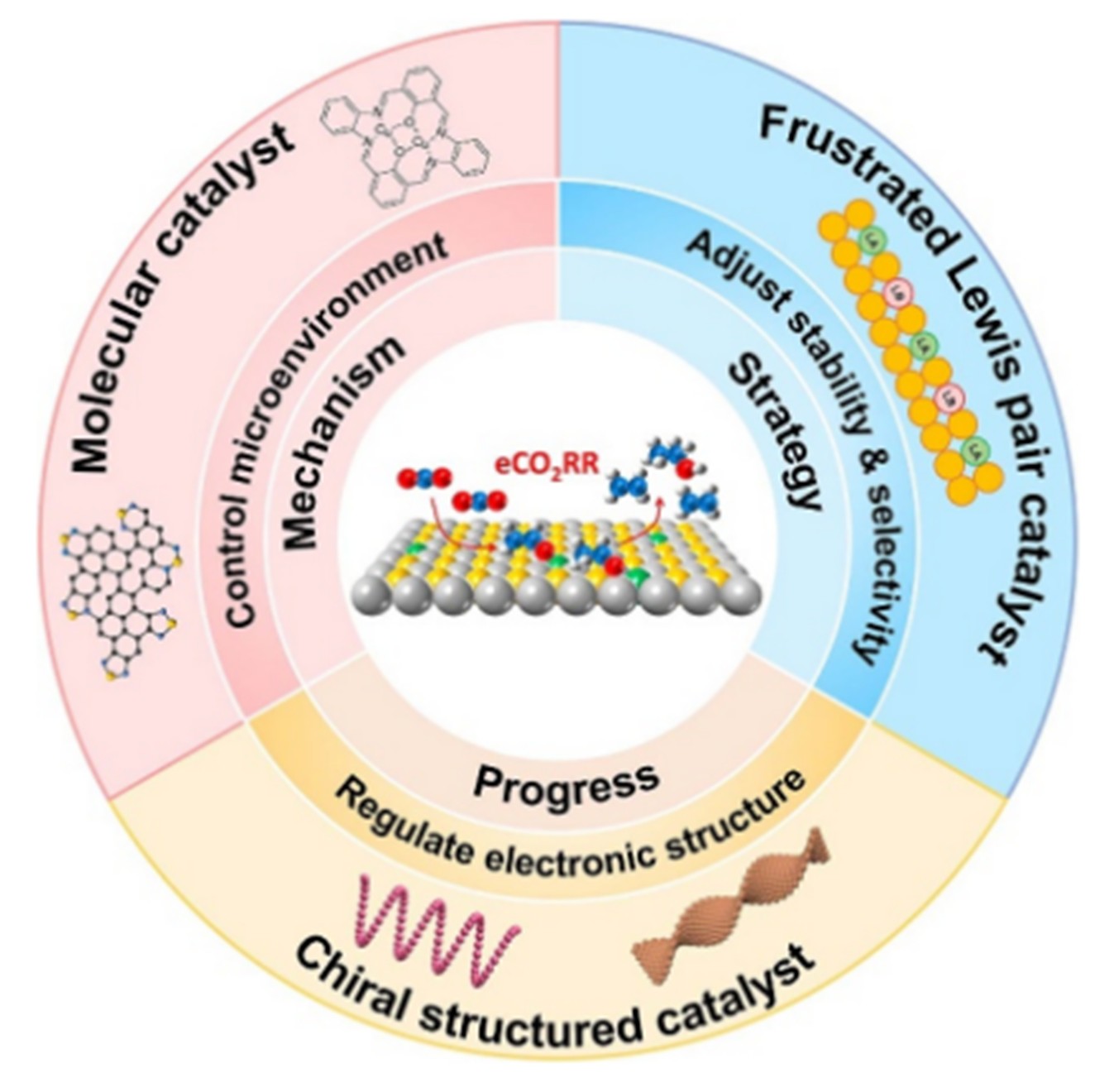

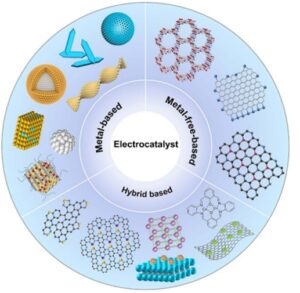

图1 用于电催化CO2还原反应的非铜基催化剂设计

通过借鉴铜基催化剂的成功设计经验,作者深入探讨了局部微环境控制、电子结构调控及活性位点稳定化等策略对提高非铜基催化剂性能的潜在意义,并提出了三种创新的非铜基催化剂设计策略:受阻路易斯酸碱对催化剂(FLP)、手性催化剂以及分子催化剂。这些催化剂可以通过自身的结构特点对中间产物的吸附行为以及电子传递过程产生特殊影响,从而可以促进关键中间产物在非铜表面上进行C-C耦合反应。这些策略不仅拓展了非铜基催化剂的材料设计思路,也为突破铜基催化剂的局限提供了重要启示。

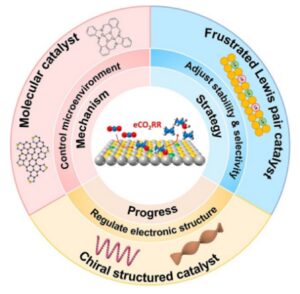

图2 电催化CO2还原生成多碳产物的催化剂类型

此外,本文还强调了在非铜基催化剂实际应用中必须解决的相关问题,对未来的研究方向如优化催化剂的电子结构、开发新的表征和计算方法深度探索反应机理等方面给出建议。

作者介绍

成会明 院士

中国科学院深圳先进技术研究院

- 成会明,中国科学院院士、发展中国家科学院院士、欧洲科学院外籍院士,碳材料与能源材料科学家。曾担任1项科技部基础研究计划(973)项目和2项国家纳米重大研究计划项目的首席科学家。在国内外学术会议上做特邀报告200余次,发表论文1000余篇,H因子182,被科睿唯安选为化学、材料学、环境与生态学三个领域高被引科学家。曾获国家自然科学二等奖4项(2006,2017,2020,2023)、国防科技进步二等奖、何梁何利科学与技术进步奖(2010)、美国Charles E. Pettinos奖、德国Felcht奖、美国ACS Nano讲座奖等奖励。

金桓宇 研究员

中国科学院深圳先进技术研究院

- 金桓宇,中国科学院深圳先进技术研究院研究员,国家高层次青年人才(海外)。研究方向聚焦能源电催化材料与器件的设计、材料-界面功能化等方面的研究。近年来,在国际著名学术期刊上发表论文70余篇,包括Nat. Commun.、Sci. Adv.、Chem. Rev.、Adv. Mater.、Angew. Chem. In. Ed.、Chem、One Earth等,论文总引用12800余次,H因子44。担任杂志2D Materials编委,InfoMat、Journal of Energy Chemistry、Carbon Energy等国际知名期刊的青年编委。

成会明院士、金桓宇团队电催化方向诚聘博士后

- 研究方向:低碳、负碳催化材料与器件

- 课题组及团队主页:https://www.x-mol.com/groups/jin_huanyu

- 课题组条件/学校平台以及岗位需求及福利待遇等可详见课题组主页。

- 有意申请者请将个人简历(含个人基本信息、照片、工作或研究经历、参与科研项目及个人贡献简介、成果发表情况)、个人代表作,并注明预计能够进站时间,以邮件方式发送至hy.jin2@siat.ac.cn,简历及邮件标题注明“应聘博士后-学校名称-专业-姓名”

期刊介绍

- 2024年影响因子:6.3 Citescore:11.8

- JPhys Energy(JPENERGY)是一本高质量交叉学科的开放获取期刊,主要面向能源领域中各个领域的高质量研究。JPENERGY包含能源研究中最重要和最激动人心的进展,着重关注跨学科和多学科的研究。涵盖领域包括:电池和超级电容器;生物质和生物燃料;碳捕获和储存;电催化和光催化;能源收集装置;燃料电池;氢的制造和储存;生命周期评估;能源应用材料;太阳能转换和光伏;固态离子学,热电技术;水分解和人工光合作用等。