15 Sep 2025

JRSE编辑优选:可靠性工程中的任务中止策略综述

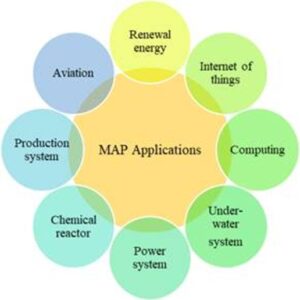

本研究来自美国马萨诸塞大学刑留冬课题组。在可靠性工程领域,任务中止策略(Mission Abort Policy, MAP)通过制定清晰、明确的准则,精准界定系统在出现退化状态时,终止主要任务(Primary Mission, PM)并启动救援程序(Rescue Procedure, RP)的条件,保障执行任务的关键系统的生存。设计最优MAP,在任务成功概率(Mission Success Probability, MSP)与系统生存概率(System Survivability, SS)之间实现平衡,对于有效管理系统损失风险、确保关键系统达到预期MSP水平至关重要。本文对可靠性工程中MAP的研究进行了全面回顾,梳理并剖析了针对单次尝试和多次尝试任务系统中各类MAP的数学建模、分析及优化的研究成果,前瞻性地探讨了推动MAP前沿研究和实践应用发展的潜在方向。 文章介绍 Mission abort policies in reliability engineering: a review Liudong Xing(刑留冬),Gregory Levitin 通讯作者: 刑留冬,美国马萨诸塞大学 研究背景: 任务中止策略(Mission Abort Policy, MAP)作为可靠性工程的核心工具,旨在通过量化系统退化阈值,定义触发任务中止和启动RP以拯救系统的特定恶化条件,以平衡任务成功概率与系统生存性,为管理关键系统的系统损失和任务失败风险提供见解。当前挑战集中于: 复杂系统建模:需融合随机冲击(如HPP、NHPP)、多阶段退化(Gamma过程、马尔可夫链)等动态失效机制; 多目标优化:需协同优化MSP、SS及预期损失成本(ECL),并应对决策参数动态性与环境不确定性; 工程实践需求:需开发实时自适应策略以应对物联网(IoT)设备级联故障、多任务并发等新兴场景。 本文围绕MAP的发展进行综述,涵盖定义MAP的决策参数的演变、优化模型和技术、目标函数(即性能指标)的数学建模与评估方法、复杂任务和系统行为的分析,以及MAP在不同领域的应用情况。 研究内容: 本文概述了MAP的发展,涵盖了定义MAP的决策参数的演变、优化模型和技术、目标函数(性能指标)的数学建模和评估方法、复杂任务和系统行为以及MAP的应用领域。同时对代表性 MAP 研究进行全面概述与分类,旨在为管理关键系统的系统损失和任务失败风险提供理论依据和实践指导。随着现代技术的飞速发展,集成物联网(Internet of Things, IoT)和人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术的系统日益复杂,规模不断扩大,由此带来了一系列新的挑战。本文期望借此激发更多研究人员和实践者投身于MAP研究,共同应对这些挑战。此外,文章还前瞻性地指出了MAP未来的研究方向,包括: 开发实时自适应MAP,使其能够根据系统状态实时调整中止策略;探索基于MAP的灾害过程中级联故障缓解策略,有效应对复杂系统中的连锁故障问题; 在MAP模型中融入不确定性因素,提高模型对现实场景的适应性; 开发可访问的自主MAP嵌入式软件,促进MAP从理论研究向实际应用的转化,切实缩小理论与实践之间的差距。 图1 MAP研究的主要应用领域 作者介绍 刑留冬...