ERL编辑优选:2022年中国极端高温:三大洋与土壤湿度的作用

文章介绍

Jilan Jiang(姜继兰), Yimin Liu(刘屹岷), Jiangyu Mao(毛江玉) and Guoxiong Wu(吴国雄)

通讯作者:

- 刘屹岷,中国科学院大气物理研究所

研究背景:

2022年夏季,中国东部遭遇了自1961年以来最强且持续时间最长的极端高温,给人民生活和社会经济的发展造成了严重影响,受到科学界的广泛关注。伴随着极端高温的发生,热带太平洋发生了拉尼娜事件,热带印度洋出现了负印度洋偶极子模态以及北大西洋有三极型海温发展。这些海温异常以及局地持续偏干的土壤湿度对此次极端高温发生发展的相对贡献尚不清楚。因此,定量评估三大洋和局地土壤湿度对中国东部夏季极端高温发生的相对贡献以及协同作用是非常有必要的。

研究内容:

本研究表明,2022年6月的极端高温主要集中在长江流域以北,其中线性趋势代表的全球增暖对温度异常的贡献约为40%,而三大洋海温异常与局地土壤湿度的协同贡献约为10%。一次次同位相天气尺度罗斯贝波的传播可能是导致此次极端高温的主要原因。

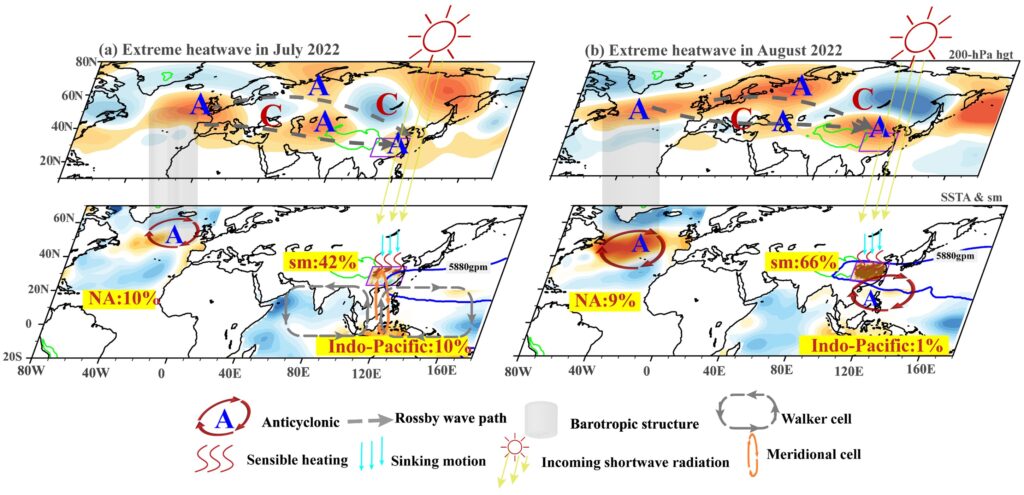

在7–8月,极端高温主要发生在长江流域,其中局地土壤湿度反馈的贡献最大,分别约为42%和66%。其次,全球增暖分别贡献了36%和28%。北大西洋三极型海温异常通过激发中纬度定常罗斯贝波列,促进中国东部上空异常反气旋的发展,对温度异常的贡献均约为10%。在7月,热带印度–太平洋海温异常通过纬向沃克环流以及起源于海洋性大陆地区的经向环流促进了中国南方下沉运动和高温异常的发展,其贡献约为10%。而在8月,该海温异常促进了西北太平洋反气旋的发展,但对温度异常的直接贡献非常小,仅为1%(图1)。

图1 2022年(a)7月和(b)8月极端高温形成机制示意图。其中百分数表示各强迫的定量贡献

本研究的创新之处在于基于线性回归方法,定量评估了三大洋和局地土壤湿度对2022年夏季中国东部极端高温的相对贡献。研究发现,持续性极端高温的发生依赖于多因子的协同作用,其中局地持续偏干土壤湿度的正反馈作用尤其不可忽视。此外,中国极端高温形成机制的季节内变化也值得关注。本研究将有助于深化对中国东部夏季极端高温形成机制的理解。

作者介绍

刘屹岷 研究员

中国科学院大气物理研究所

- 刘屹岷,中国科学院大气物理研究所,研究员,国家杰出青年科学基金和全国百优论文获得者,主要从事副热带天气气候动力学、青藏高原天气气候动力学、极端天气气候事件、海气相互作用以及数值模拟研究。

姜继兰 博士后

中国科学院大气物理研究所

- 姜继兰,中国科学院大气物理研究所,博士后,目前主要从事极端天气气候事件、海气相互作用以及复杂气候网络方面的研究。

期刊介绍

- 2023年影响因子:5.8 Citescore: 11.9

- Environmental Research Letters(ERL)以金色开放获取模式出版,作者可选择将原始数据作为补充资料与文章一起发表。所有研究人员可以免费获取这些研究成果。ERL汇聚了关注环境变化及其应对的研究团体和政策制定团体的意见,涵盖了环境科学的所有方面,出版研究快报、综述文章、观点和社论。ERL顺应了环境科学的跨学科发表的趋势,反映了该领域相关的方法、工具和评估战略,得到了来自不同领域的广泛贡献。