物理世界|量子擦除并不改写过去——它改写的只是观察者

我们将不定期精选出其中的优秀文章,供大家阅读。希望您喜欢阅读本期文章!

文章介绍

中国科学院半导体研究所&中国科学院大学 金缘德、马稳龙. 编译自Maria Violaris. Physics World,2025:(8):31

本文选自《物理》2025年第9期

我常常想象,2125年Physics World量子特刊的开场白会是这样:“欢迎来到量子力学200周年特辑。在这期‘双重量子’中,文本的字母用量子比特存储。当你阅读时,你把字母投射到一个确定的量子态,这些信息被复制进你的大脑,成为你正在读的这篇文章。事实上,本页文本处于众多不同文章的叠加态,但只有其中一篇会被拷贝到你的记忆里。希望你喜欢这独属于你的一篇。”

如果真有幸读到那本杂志,或许你还会有点失望:你只能读到你的文本投影到的那篇文章。问题在于,你通过阅读让关于每个字母的信息都被复制进了你的记忆,进而这个“多文章的叠加态”发生了退相干。那么,有没有办法把别的文章也读出来?毕竟,能看到更多的Physics World文章,总没坏处。

一个可能的设想是:也许你能通过抹去刚才的记忆来恢复文本的相干性。一旦不再保留那一篇被选中的文章信息,文本就没有继续保持单一退相干态的理由,于是你可以重新阅读,得到另一篇文章。

尽管这个思想实验听起来颇具魔幻色彩,其概念却与著名的双缝实验的变体存在着惊人的关联,即被称为具有延迟选择的量子擦除实验。该实验常被宣称展现出颠覆性的现象:当下进行的测量竟能改变过去发生的事件。但即便在以离奇著称的量子领域,真有如此戏剧性的结论吗?

双缝实验上的两次转折

在标准双缝实验中,光子一个接一个穿过两条狭缝,在屏幕上形成干涉条纹,显示出光的波动性。但若在狭缝处放一个能分辨光子具体穿越哪条缝的探测器,干涉就会消失,屏幕上出现两个亮斑,呈现粒子性。关键在于:获得路径信息会改变光子的量子态——从波动式的干涉,变为粒子式的团簇。

这个思想实验的第一次转折源自惠勒在1978年的提议,以及之后他与Wojciech Zurek在1983年的合作:把路径测量延迟到光子快到屏幕时再做。有趣的是,即便测量发生在光子通过狭缝之后,它仍然决定我们最终是否看到波动性或粒子性。也就是说,延迟的探测仍然决定该光子是否会与自己发生干涉。

如果这还不够奇怪,那么延迟选择的量子擦除作为这个思想的变体,成为了第二次转折:如果记录路径时会导致退相干,那么擦除这些信息又会如何?设想把探测器考虑为一个与光子纠缠的量子比特:光走左缝对应量子比特为0,右缝为1。此时我们不在0/1基下读出它(那会显露路径),而是在互补基下测量,使0与1“随机化”,从而抹去路径信息。

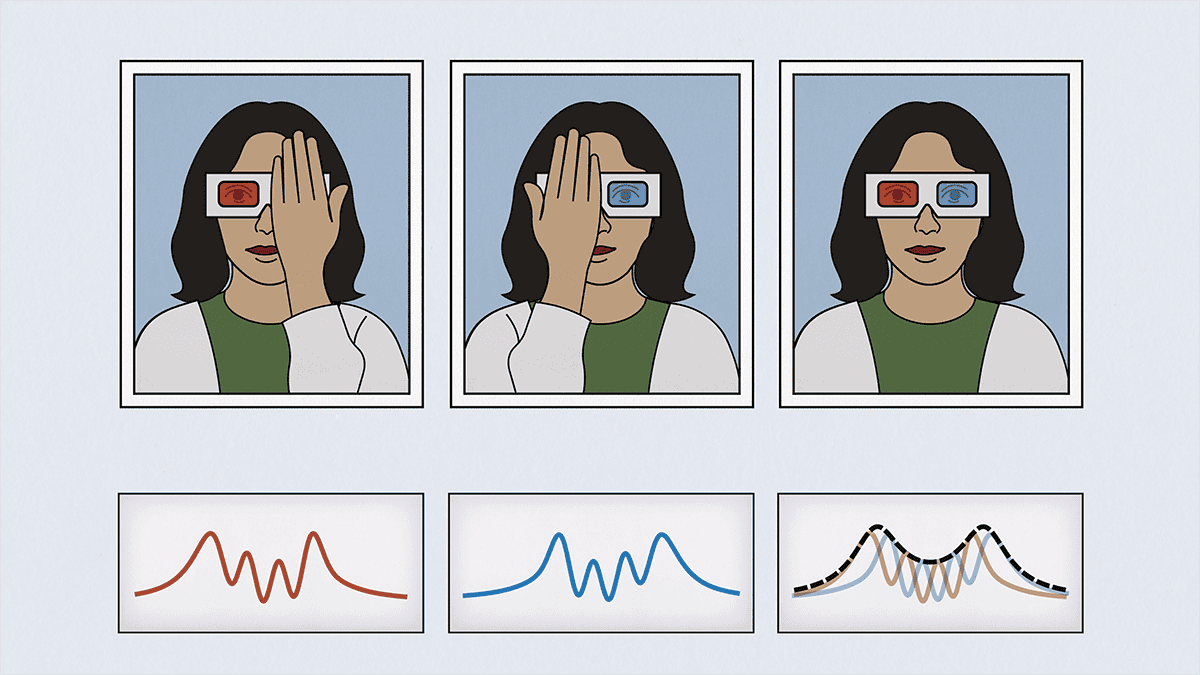

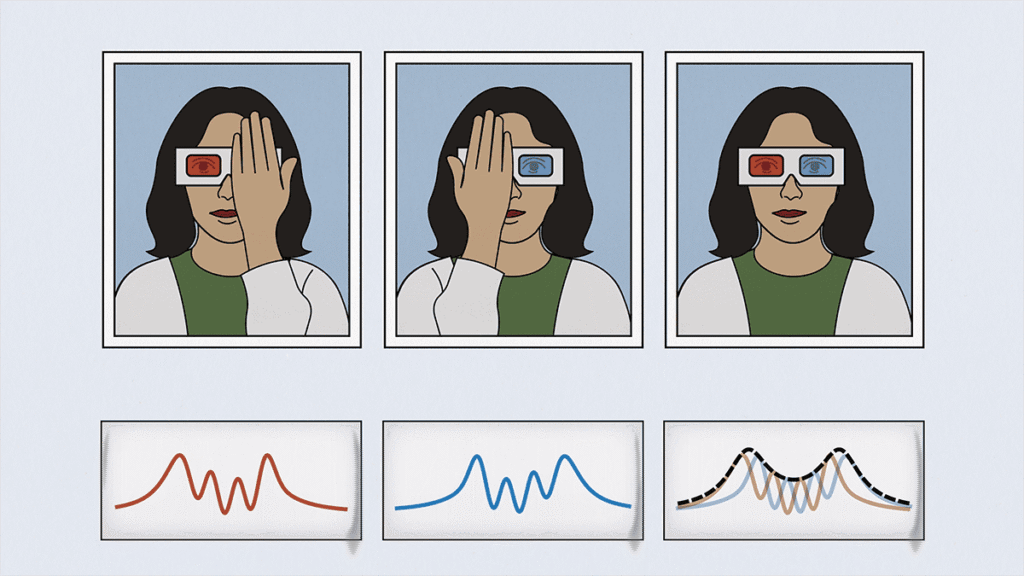

有意思的是,尽管屏幕上的总体图像仍呈现出类似粒子的亮斑,但只要对其做互补基测量,我们就能抽取出波动性的干涉图样。其机理是一个分类与筛选的过程:互补测量有两种可能的结果,我们用这两个结果将屏幕上的探测事件分为两组;把两组分别作图,每一组都各自出现明暗相间的条纹,这就像戴上红蓝两色镜片的3D眼镜,各自显出一幅独立的条纹图像;而摘下眼镜(把两幅相加)则完全看不出干涉。

量子擦除实验。用单个镜片(分别用两个基)来观测,各自显出一幅独立的条纹图像;而摘下眼镜(或是戴上两个镜片,将两幅相加)则完全看不出干涉。

是改写过去,还是改写叙事?

擦除信息似乎让我们把已成“粒子”的光子又“修复”为“波”。这听上去确实离谱。不过,英国纽卡斯尔大学的量子物理学家Jonte Hance强调:关键不是“逆因果”,而是两幅条件筛选得到的干涉图如何相加,才会恢复为那张熟悉的退相干图。“它们看起来彼此不能拼在一起,” Hance解释说,“但实验恰恰在表明,通过纠缠得到的那些关联,必须能与一切你可能采取的测量方式相容。” 因此,这些结果揭示的,是量子理论的一个耐人寻味的方面——量子关联的丰富而反直觉的结构是源于纠缠,而不是过去的影响。

葡萄牙伊比利亚国际纳米实验室的 Lorenzo Catani 指出,提出延迟选择的惠勒本人,并不支持“逆因果”的解读。在这段思想实验的历史叙述中,惠勒给出的结论更像是“我们必须放弃某种类型的实在论”——也就是过去可以独立于当下记录而存在的观念。据我所知,只有少数研究者把该实验解读为支持“逆因果”的证据。

量子擦除 vs 贝尔:离奇与更离奇

因“逆因果”争议而困惑的,还有奥地利因斯布鲁克大学的Johannes Fankhauser。他意识到,量子擦除的装置可以转化为一个非常标准的贝尔实验。这些实验基于两比特纠缠,旨在排除局域隐变量模型。由此他看到,根本不需要用“时间倒流的影响”来解释量子擦除,因为与之相关的贝尔实验并不需要这种解释。接着,他又用德布罗意—玻姆的量子理论诠释来分析量子擦除:在这种把波函数视为物理实在的图景下(粒子受“领航”波引导),量子擦除的实验结果可以完全在不考虑时间倒流影响的前提下解释。

这是否意味着量子擦除实验除了贝尔实验已告诉我们的信息之外,别无新意?也不尽然。Fankhauser认为,量子擦除拧动的是另一组旋钮。它追问的是:“测量意味着什么?”,“何时我们才可以说系统具有某种属性?”这些仍是开放的问题。

另一方面,Catani 在2023年的研究中给出了一个有启发性的对比:他提出了一个经典物理的模型,但加了一个附加条件——对底层物理态的可知性施加限制。结果显示,在这种经典框架里,量子擦除的统计结果可以被复现;但贝尔实验的统计违背却无法被复现。由此可见,仅仅对物理态的知识不完备不足以解释贝尔现象,贝尔所呈现的“非经典性”更强;相形之下,量子擦除中的逆因果叙事更多依赖于一种特定的叙事方式,这也就更容易滋生悖论的观感。

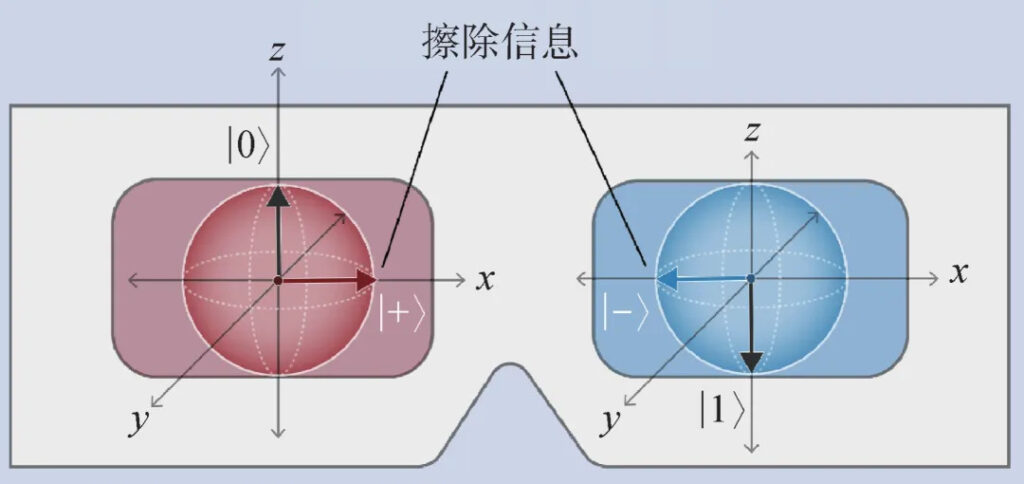

路径信息如何消除?传统考虑的探测器在0/1基(z轴方向)下测量,即左缝测量|0>态,右缝测量|1>态;量子擦除实验以互补的方式在+/-基(x轴方向)下进行测量。

把量子擦除当作一个脑筋急转弯

多数物理学家同意:量子擦除在数学上与标准量子论框架完美契合。但Hance也提醒,形式化推导不是全部:“我们需要深入剖析这一现象,不仅要审视数学假设,更要建立直观认知,从而真正探索量子特性的本质。”Hance持续分析该思想实验中不同假设的物理影响,其2021年与量子擦除悖论合作者发表的预印本中探讨了若干可能性。就此而言,量子擦除为理解量子关联如何以经典物理学无法描述的方式相互匹配提供了工具。“这是一种绝佳的思维辅助工具——既是脑筋急转弯,又是对这种怪异现象本质的演示。”

信息、观察者与量子计算机

不同研究者从量子擦除里读到的内容各不相同:有人借助它聚焦被测系统属性的开放难题;有人从中吸取数学表述要严密的历史教训;也有人乐于把它当作一个必须被疏通的反直觉谜题。对少数偏离主流路径的人来说,它甚至依然带着某种过去被未来影响的味道。

就我个人而言,量子擦除的最大启示在于它清楚地说明:在双缝实验里,哪怕仅仅一次两比特纠缠,都足以造成退相干,无论日后你是否去读出那个量子比特。换句话说,不需要某个神秘的宏观观察者来触发坍缩。这也解释了为什么建造量子计算机如此困难:哪怕与一个粒子发生了不受控的微弱纠缠,整个计算都可能坍缩成随机态而失败。

回到我们“200周年特刊”读者的未来寓言:仅靠抹除记忆,并不足以恢复文章的量子行为,即选出的那一篇不可能被“改写”。不过,按照量子擦除的协议,这些未来读者至少还能做一件胜过调皮编辑的事:他们可以对记忆做一组互补测量,并据此把文章分类筛选成两篇更小的“个体文章”,各自展示出原本隐藏的量子纠缠结构。即便不能用量子擦除去“改写过去”,或许它能改写你将要读到的未来。