11 Feb 2026

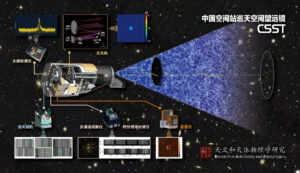

RAA特刊精选|中国空间站巡天空间望远镜科学仿真研究

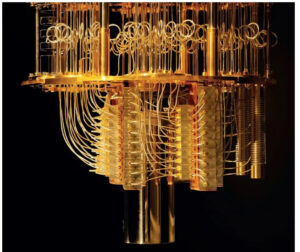

RAA专刊发布中国空间站巡天空间望远镜科学仿真研究系列成果(制图:国家天文台;草稿:罗煜;美化:杨松岩) 北京时间2026年1月7日,中国科学院国家天文台主办的国际学术期刊《天文和天体物理学研究》(Research in Astronomy and Astrophysics,RAA)以专刊形式在线发表我国科学家在中国空间站巡天空间望远镜(CSST)科学数据仿真研究方面做出的重要进展。中国空间站巡天空间望远镜(CSST)是我国载人航天工程建设的下一代旗舰级空间天文观测设施,具有大视场、高像质、宽波段等突出特点。CSST科学数据仿真是CSST数据处理系统最重要的任务之一,是CSST实现科学目标、取得重大成果的基本保障,在CSST科学数据处理研发和后续实现高效成果转化方面具有重要意义。 随着国际上第四代空间和地面巡天望远镜的陆续建造和投入运行,如欧空局的欧几里德望远镜(Euclid)、美国的罗曼望远镜(Roman Space Telescope, RST)、鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)等,带来的100PB量级的观测数据带领人类进入大数据天文学时代。我国CSST是口径2米的空间光学望远镜,同属于第四代巡天望远镜,是中国未来十年空间光学天文的旗舰级项目。其配备有大视场光学巡天相机、太赫兹谱仪、多通道成像仪、积分视场光谱仪和系外行星成像星冕仪等观测终端。多功能光学设施计划完成高空间分辨率、大天区面积的深度多色成像与无缝光谱巡天观测,并可选用多种仪器对遴选的天体进行精细观测研究,有望在天体物理、宇宙学、基础物理等领域的重大问题上取得突破。 为保证CSST科学产出的及时性和可靠性,我国科学家针对CSST的主光机和各个观测终端,构建了一套端到端观测仿真套件。此套件仿真了包含望远镜主光机和巡天相机、多通道成像仪、积分视场光谱仪、太赫兹谱仪、系外行星成像星冕仪所有观测终端,模拟包括光学设计残差、光学加工残差、装调误差、重力场和温度场导致的光学系统变化、微振动和稳像导致的光轴指向变化,针对设施平台、滤光片、光栅、快门、平场定标灯、探测器、电子学效应等组件对观测的影响,从而对CSST观测数据实现了像素级的高质量仿真。以上软件和数据将用于望远镜的整体性能综合评估,为数据处理流水管线提供个性化的测试数据,也为CSST科学效能的定量评估提供了必要的工具和数据保障。 来源:天文和天体物理学研究 特刊文章 Mock Observations for the CSST Mission: Main Surveys–An Overview of Framework and Simulation SuiteCheng-Liang Wei, Guo-Liang Li, Yue-Dong Fang, Xin Zhang, Yu Luo, Hao Tian, De-Zi Liu, Xian-Ming Meng, Zhang Ban, Xiao-Bo Li, Zun Luo, Jing-Tian Xian, Wei Wang,...