JPhys Complexity编辑优选:复杂经济学的理论基础:基于一般均衡国际贸易模型

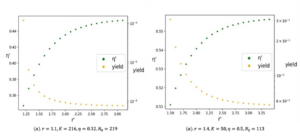

本篇研究来自北京大学新结构经济学研究院林毅夫课题组。文章采用模拟的方法研究了经济复杂性测度如何与经济基本面直接相关。在解释现实世界的专业化模式方面,FI比ECI表现得更好:经济上比较成功的国家不仅会因为比较优势生产复杂产品,也会因为绝对优势生产各种可能的产品。文章还分析了价格扭曲如何影响经济复杂性测度对收入差异的预测能力。通过提高国家劳动密集型商品的边际成本,中等国家经济的专业化模式向资本密集型商品转移,同时国民收入下降。 文章介绍 A reasoning of economic complexity based on simulated general equilibrium international trade modelYumin Hu(胡裕民), Zhongchen Fan(樊仲琛), Justin Yifu Lin(林毅夫) and Mingzhi (Jimmy) Xu(徐铭梽) 通讯作者: 徐铭梽,北京大学新结构经济学研究院 研究背景: 为什么一些国家会比另一些国家更擅长生产某些商品呢?这个问题的答案或许可以揭示经济增长的基本来源。构建国际贸易网络量化经济复杂性是解决这一问题的有效方法。经济复杂性有两个著名的度量指标:经济复杂性指数(economic complexity index,ECI)和适应性指数(fitness index,FI)。目前已经证实,专门生产复杂产品的国家(即ECI和FI值更高的国家),其未来经济增长速度更快。本文通过建立一个一般均衡国际贸易的模拟模型(multi-country general equilibrium international trade model),研究了经济复杂性指数(ECI)和适应性指数(FI)与经济基本面的直接关系,建立了明确的理论基础。该模型以李嘉图贸易模型为基础,结合Heckscher-Ohlin模型中的要素禀赋和技术形成比较优势,考虑了价格扭曲对各国生产的影响。 研究内容: 实证部分,为了描述每个国家的生产专业化模式,作者基于联合国贸易数据库(Comtrade Database)2005年至2015年国际贸易数据,计算了各个国家每年的ECI和FI。可以看出,当按照ECI排序时,高复杂度的国家倾向于生产复杂产品,但也存在一些异常情况,即高复杂度国家生产简单产品而低复杂度国家生产复杂产品。而按照FI排序时,专业化矩阵显示出上三角形状,这说明高适应性的国家不仅生产复杂产品,而且还生产多样化的产品。 模型部分,作者分析了在简单对称情况下(即在生产效率上不存在国家和部门的异质性)的国家间的模拟专业化模式,在这种情况下,国际贸易由Heckscher-Ohlin力量驱动:一个国家应该出口密集使用该国丰裕要素的产品,如劳动力丰裕的国家充分利用劳动力成本低的优势发展劳动密集型产业,而资本丰裕的国家则专注于资本密集型产业。 最后,作者考虑了特定行业价格扭曲的影响,引入了增加资本禀赋中位数的国家劳动密集型商品的可变边际成本的扭曲。模拟结果显示,此时中等国家的专业化分工向资本密集型商品转移。价格扭曲的国家在收入、多样性和FI方面出现下降,但ECI却增加。之所以会出现这个现象是因为我们理所当然地假设显性比较优势(RCA)能完全反映国家的实在生产能力。然而在存在价格扭曲的情况下,贸易数据中反映出来的一个国家的专业化模式并不能反映一个国家的实在生产能力(这种情况在发展中国家并不罕见),因此仅仅依靠RCA矩阵来学习一个国家的经济复杂性就会存在偏差。 作者介绍 林毅夫 教授 北京大学 林毅夫,北京大学国家发展研究院教授、名誉院长。1994年创立北京大学中国经济研究中心(现北京大学国家发展研究院),并担任主任一职。2008年被任命为世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长,成为担此要职的发展中国家第一人。2012年在世界银行的任期届满,返回北大,继续教学研究工作。现任全国政协常委、经济委员会副主任,全国工商业联合会专职副主席。林毅夫于1986年获得美国芝加哥大学经济学博士学位,荣膺英国科学院外籍院士、发展中国家科学院(原名第三世界科学院)院士,并获得法国奥佛涅大学、美国福特汉姆大学、英国诺丁汉大学、香港城市大学、英国伦敦经济学院和香港科技大学的荣誉博士学位。主要著作:《繁荣的求索:发展中经济如何崛起》《新结构经济学》《从西潮到东风:我在世行四年对重大国际经济问题的思考与建议》《解读中国经济》《本体与常无:经济学方法论对话》《经济发展与转型:思潮、战略与自生能力》《中国的奇迹》《制度、技术与中国农业发展》《再论制度、技术与中国农业发展》等二十余册。在国内外学术期刊发表100多篇论文。 徐铭梽 助理教授 北京大学 徐铭梽,北京大学新结构经济学研究院助理教授、博士生导师,国家自然科学基金优秀青年基金获得者,中国金融四十人(CF40)青年论坛成员。2018年毕业于美国加州大学戴维斯分校(University of California Davis)获得经济学博士学位。曾担任美国国家经济研究局(the National Bureau...