JPhysD编辑优选:用于实时监测肺部疾病的自驱动氧气传感口罩

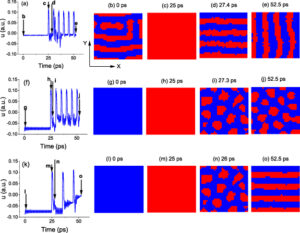

本篇研究来自电子科技大学邢丽丽课题组。本文利用T-ZnO和PVDF复合物粘附在柔性织物衬底上实现了一种自驱动氧传感口罩。其传感机制是基于T-ZnO/PVDF的压电/气敏耦合效应。传感单元不需要任何外部电源,将呼吸能量转化为压电信号,该信号随氧气浓度的增加而增加。该器件集成了数据处理和无线蓝牙模块,可以将呼出的氧气信息传输到移动设备,实现对肺部氧合能力的实时监测。 文章介绍 A wearable exhaling-oxygen-sensing mask based on piezoelectric/gas-sensing coupling effect for real-time monitoring and uploading lung disease information Yuxing Lin(林昱星), Zhihe Long(龙之河), Shan Liang(梁珊), Tianyan Zhong(钟天延) and Lili Xing(邢丽丽) 通讯作者: 邢丽丽,电子科技大学 研究背景: 最近,新型冠状病毒COVID- 19在全球蔓延,给全球医疗体系带来了前所未有的挑战。患者吸入的气体不能进入肺泡,发生缺氧,会出现气短、呼吸困难,严重时会出现呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合征等。因此,血氧饱和度是评价新冠肺炎患者是否存在呼吸衰竭的指标。多项研究表明,与人体呼出氧气浓度密切相关的全身耗氧量是血氧饱和度的一个指标,监测呼吸过程中氧浓度的变化已成为一种可行的方法。然而传统氧浓度计具有一定局限性,如成本高、体积大、结构复杂、需要外接电源等。对于庞大的患者群体,迫切需要一种低成本、便携、方便的实时监测方法。因此,该工作提出了用于实时监测肺部疾病的自驱动可穿戴氧气传感口罩,可扩展临床之外的肺部诊断方式。 研究内容: 图1. 自驱动可穿戴式氧气传感口罩结构和工作机理示意图。 本文采用T-ZnO/PVDF复合材料粘附在口罩内衬织物衬底上,基于压电/气敏耦合效应,不需要任何外部电源,构建自驱动氧气传感单元,实时监测呼出氧气浓度,传感信息可通过蓝牙模块无线上传并传输至外部设备,反映肺部的氧合能力,为临床之外的肺部诊断设计一种新的策略。 图2. T-ZnO/PVDF/织物气体传感单元的性能。 图2是T-ZnO/PVDF/织物气体传感单元的性能。在密闭容器中控制氧气浓度进行测量,模拟呼气时的气流导致的织物形变,在不同氧气浓度下得到了不同幅度的压电信号。人体呼出气体的氧浓度范围大致在10~20%之间,得到响应值最高为52.10%。重复性研究表明,其具有良好的稳定性和重复性,这些结果证明,该传感单元的高灵敏度能够实现对人体呼吸呼出氧浓度的实时监测。 图3为应用研究。整个系统由氧传感单元、探测器、RC低通滤波器和蓝牙模块组成。传感和蓝牙模块置于口罩中间层。无信号传输时,无线接收器的LED灯亮。随着人肺氧合水平降低,传感信号增大到阈值,蓝牙模块向接收器发出信号,LED灯灭。运动后过量耗氧量(EPOC)导致肺内氧合水平升高,耗氧量增加,呼出氧浓度降低。测量结果发现,两名志愿者佩戴口罩运动后呼出氧气浓度均从16%下降到15%(经商业设备证实),表明该传感单元对氧浓度的检测灵敏度高,能满足人体呼出氧浓度变化小的要求。 作者介绍 邢丽丽 教授 电子科技大学 邢丽丽,电子科技大学物理学院,教授,博士生导师。四川省“峨眉计划”特聘专家,四川省学术和技术带头人后备人选。长期围绕纳米能源与新型传感方面开展研究,主持完成科研项目10余项,在SCI期刊上发表学术论文122篇(第一或通讯作者71篇),SCI他引超过4700次,h指数41,授权发明专利2项,获得省科技奖自然科学类二等奖1项。 期刊介绍 Journal of...