24 Jul 2025

MLST编辑优选:动力系统深度学习方法预测无穷维非线性系统

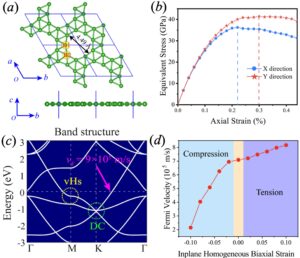

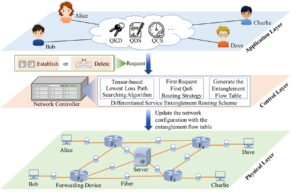

本研究来自中国海洋大学、青岛海洋科技中心李建平课题组。本研究选取 Lorenz’96系统与 Kuramoto-Sivashinsky 偏微分方程,检验了动力系统深度学习(DSDL)方法对无穷维非线性混沌系统的预测能力,并与五种主流机器学习方法对比,结果表明 DSDL 能够对上述系统实现有效预测,且效果显著优于其他机器学习方法。这一创新成果为非线性混沌动力学研究提供了全新思路,也为有效预测现实世界中复杂的无穷维动力系统奠定了理论基础和技术支撑。 文章介绍 Dynamics-based predictions of infinite-dimensionalcomplex systems using dynamical system deep learning methodHao Li(李淏), Jianping Li(李建平), Zixiang Wu(武子翔), Mingyu Wang(王铭宇), Guangcan Liu(柳光灿), Ruipeng Sun(孙瑞鹏), Ruize Li(李瑞泽), Ning Wang(王宁), Houbin Song(宋厚彬) and Shixin Zhen(真世昕) 通讯作者: 李建平,中国海洋大学深海圈层与地球系统前沿科学中心/物理海洋教育部重点实验室/未来海洋学院/海洋与大气学院/海洋碳中和中心、青岛海洋科技中心海洋动力过程与气候功能实验室 研究背景: 非线性混沌动力系统的预测是世界性的科学难题。1980年代,Takens等提出延迟嵌入定理,推动了预测有限维混沌系统的相空间重构技术发展。2024年,李建平团队基于该定理,提出了DSDL理论与方法,在对Lorenz’ 63系统等有限维非线性混沌系统的预测中取得突破,预测性能超越现有机器学习方法,并通过提取关键变量,为解决“黑匣子”问题提供了一种新的方案。 然而,大气、海洋等实际系统多受偏微分方程(PDEs)控制的无穷维动力系统(IDDS)支配。2005年,Robinson发展了适用于PDEs的嵌入理论,在理论上解决了延迟嵌入定理对PDEs的适用性,不过,其逆向映射能否通过DSDL建模实现PDEs的有效预测尚不得而知。因此,DSDL理论与方法对非线性混沌系统的预测研究不应仅局限于有限维系统,而应拓展到IDDS领域。 研究内容: 为探究DSDL理论和方法预测PDEs方程的可行性和能力,本研究选取了具有时空分布特征的Lorenz’ 96系统和Kuramoto-Sivashinsky (K-S)偏微分方程系统作为预测对象,将DSDL方法与目前认可度较高的机器学习方法(如:ANN、RC-ESN、LSTM、NG-RC、SINDy等)进行了对比,结果发现,在对两种系统进行预测时,DSDL方法预测性能表现优越,预测结果与系统的参考真值(RTV)吻合较好,其中,DSDL方法对K-S方程的有效预测时长可达225个无量纲时间,预测性能远超其他方法(图1和图2),这说明DSDL理论与方法适用于PDEs控制的IDDS,同时能够提取关键变量,并做出有效预测。 此外,对各类混沌系统进行长期预测的统计结果表明,DSDL方法仍具有显著优势,尤其在概率密度分布的尾部,DSDL方法的预测结果与RTV吻合较好,表明其具有一定的预测极端事件的能力(图3)。同时,DSDL方法在预测随外部强迫和变量数目更改(即混沌属性变化)的Lorenz’ 96系统时,表现出随系统混沌属性降低,预测效果增强的情况(图4),这表明DSDL方法的预测符合混沌动力学理论,具有数理理论的支撑。 上述研究凸显了DSDL方法在无穷维非线性混沌动力系统预测方面的适用性和显著优势,为未来实现在大气、海洋等现实世界PDEs系统的DSDL建模预测提供了坚实的理论基础和技术支撑,也为解决这类复杂系统的预测难题开辟了新的路径。 图1 DSDL方法与其他深度学习方法对Lorenz’...