物理世界|量子物理学如何挑战因果律

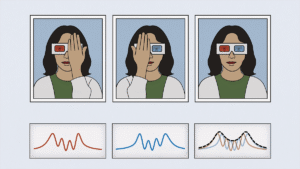

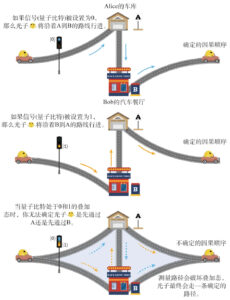

《物理世界》(Physics World)是世界领先的物理杂志,并以月刊的形式发送给英国物理学会(IOP)的所有成员。《物理世界》的每一期都涵盖了世界各地科学家都关注的时事新闻和关键问题,包括著名物理学家和科学作家的专题文章、综合新闻和分析,以及精辟的观点文章。 我们将不定期精选出其中的优秀文章,供大家阅读。希望您喜欢阅读本期文章! 文章介绍 量子物理学如何挑战因果律 北京师范大学 王川 编译自Hamish Johnston. Physics World,2025,(10):28 本文选自《物理》2025年第11期 因果概念在我们的日常生活和物理学中都扮演着重要角色。如果你把一个球放在窗前并用力踢它,一瞬间球会击中窗户并打碎它。我们观察到的世界并非窗户自行破碎,从而导致球被踢出——那似乎相当荒谬。换句话说,“先踢球后击碎窗户”和“先击碎窗户后踢球”是两个不同的物理过程,各自具有唯一且确定的因果顺序。 但是,确定的因果顺序在量子世界(一个位置和时间等概念都可能模糊不清的世界)中也同样占据统治地位吗?大多数物理学家乐于接受薛定谔猫的悖论——这是一个思想实验:一只藏在盒子里的猫在你打开盒子查看之前,同时处于既死又活的状态。薛定谔的猫阐释了“叠加”这一量子概念,即一个系统可以同时处于两种或多种状态。只有当进行测量时(通过打开盒子),系统才会坍缩到其可能状态之一。另外,两个(或更多)因果关系不同的过程能否在量子世界中同时发生呢?或许令人震惊,答案是肯定的,这种悖论性的现象被称为“不确定因果顺序”。 恒星叠加与时间顺序 事实证明,不同的因果过程也可以存在于叠加态中。一个例子是名为“引力量子开关”的思想实验,由昆士兰大学的Magdalena Zych及其同事于2019年提出。这个实验涉及我们熟悉的量子观察者Alice和Bob,他们处在一个非常大质量的天体(例如恒星)附近。Alice和Bob最初拥有同步的时钟,在量子世界中,这些时钟本应以相同的速率运行。然而,爱因斯坦的广义相对论指出,时间流逝的速率受到Alice和Bob附近物质分布的影响。这意味着,如果Alice比Bob更靠近恒星,那么她的时钟将比Bob的走得慢,反之亦然。 如同薛定谔的猫一样,量子力学允许恒星处于空间状态的叠加;这意味着在一种状态下,Alice比Bob更靠近恒星,而在另一种状态下,Bob比Alice更靠近恒星。换句话说,这是“Alice的时钟比Bob的慢”的状态与“Bob的时钟比Alice的慢”的状态的叠加。Alice和Bob都被告知他们将在特定时间(比如中午)收到一条信息,然后他们会将这条信息传递给对方。如果Alice的时钟比Bob的快,她将先收到信息,然后传给Bob,反之亦然。这种“Alice到Bob”与“Bob到Alice”的叠加,就是不确定因果顺序的一个例子。 现在,你可能会想“那又怎样”,因为这似乎是个微不足道的例子。但如果你把信息换成像光子这样的粒子,并让Alice和Bob对该光子执行不同的操作,这就变得更有趣了。如果这两个操作不对易,例如在X和Z平面对光子的偏振进行旋转,那么操作执行的顺序将会影响最终结果。因此,这个“引力量子开关”是两种具有不同结果的因果过程的叠加。这意味着Alice和Bob可以对光子进行更奇特的操作,例如“测量并重新制备”操作(即先测量一个量子系统,然后根据测量结果制备一个新的量子态)。在这种情况下,Alice测量接收到的光子的量子态,并制备一个相同状态的光子发送给Bob(或者反之亦然)。 很像薛定谔的猫,引力量子开关目前还无法在实验室中实现。但是,永远别说不可能。物理学家已经能够创建一些思想实验的实验模拟,所以谁也不知道未来会带来什么。确实,引力量子开关可能为引力量子描述提供重要信息——这是自20世纪初量子力学和广义相对论发展以来一直困扰着物理学家的问题。 开关与叠加 转向更实际的不确定因果顺序实验,物理学家们已经在实验室中构建并测试了基于光子的量子开关。在这个实验中,不是由恒星的位置决定Alice还是Bob谁先行动,而是由一个可以取值为0或1的二能级量子态来决定。如果这个控制态是0,则Alice先行动;如果控制态是1,则Bob先行动。关键在于,当控制态处于0和1的叠加态时,系统就表现出不确定因果顺序,如图所示。 不确定因果顺序。在量子开关的例子中,光子(驾驶汽车)可能面对确定的因果顺序(上方两图)和不确定的因果顺序(下图) 第一个这样的量子开关是由Lorenzo Procopio (现就职于德国帕德博恩大学)及其在维也纳量子科学与技术中心的同事于2015年创建。他们的量子开关工作时首先向分束器发射一个光子,从而使光子进入一个叠加态:光子直接穿过分束器(表示状态0),光子被偏转90°(表示状态1)。这种空间叠加就是量子开关的控制态,扮演着引力量子开关中恒星的角色。 状态0的光子首先到达Alice的装置,在那里沿特定方向(比如X方向)进行偏振旋转。然后光子被发送到Bob的装置,在那里进行一个不可对易的旋转(比如Z 方向)。相反,沿状态1路径传播的光子则先遇到Bob,后遇到Alice。最后,状态0和状态1的路径在第二个分束器处重新组合,该分束器由两个单光子探测器进行测量。 由于“先Alice后Bob”对光子的影响与“先Bob后Alice”不同,重新组合的光子之间会发生干涉。通过系统地改变实验的某些方面,例如,改变Alice的旋转方向或入射光子的偏振,可以研究这种干涉现象。 2017年,当时在维也纳量子科学与技术中心的量子信息研究人员Giulia Rubino与Procopio及其同事合作,使用“因果见证者”验证了他们量子开关中的不确定因果顺序。这涉及对量子开关进行一系列特定的实验,并计算一个数学实体(即因果见证者),该实体能够揭示系统具有确定的还是不确定的因果顺序。果然,该测试表明他们的系统确实具有不确定因果顺序。自那时起,来自不同实验团队的物理学家已陆续成功创建了他们自己的量子开关。 计算加速? 虽然这种效应可能仍然显得有些深奥,但在2019年,由中国物理学家潘建伟带领的一个国际团队通过研究发现,量子开关对于在双方之间进行的分布式计算非常有用。在分布式计算中,数据串被接收后由Alice处理,随后将处理结果传递给Bob进行进一步处理。研究人员通过使用光子进行实验发现,与没有不确定因果顺序的系统相比,不确定因果顺序在处理更长数据串时的速率实现了指数级加速。 物理学家们也在探索不确定因果顺序是否可以用于增强量子计量学。牛津大学的Giulio Chiribella及其同事最近的计算表明,与涉及确定因果顺序态的技术相比,不确定因果顺序可能获得精度的显著提高。 虽然可能还有其他应用,但通常很难确定不确定因果顺序是否能为某个特定问题提供最佳解决方案。例如,物理学家曾认为量子开关在噪声信道通信方面具有优势,但结果发现,某些具有确定因果顺序的Alice和Bob配置与不确定因果顺序的效果一样好。 除了量子开关之外,还有其他类型的电路也能够显示不确定因果顺序。这些包括“具有因果顺序量子控制的量子电路”,由于它们的复杂性,尚未在实验室中实现。尽管在创建不确定因果顺序系统并证明其优于其他解决方案方面存在挑战,不确定因果顺序看起来注定将加入叠加和纠缠等其他奇异现象的行列,并在量子技术中找到实际应用。 >>点击此处链接,查看文章原文。