2DM编辑优选:多羰基二维聚合物作为锂离子电池负极材料的理论研究

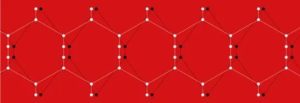

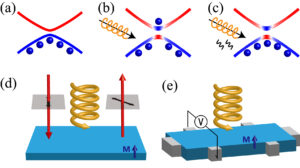

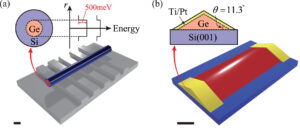

本篇研究来自南京林业大学荆宇教授课题组。本文通过理论计算系统研究了具有丰富氧化还原活性中心的多羰基二维(2D)聚合物,即二维羰基桥接三苯胺(CTPA)和羰基桥接三苯基硼烷(CTPB)聚合物作为锂离子电池电极材料的可能。 文章介绍 Two-dimensional polymers made of carbonyl-bridged heterotriangulenes are promising anode materials for Li-ion batteries Youchao Yang(杨有超), Weixiang Geng(耿伟翔), Tianze Xu(徐天泽) and Yu Jing(荆宇) 通讯作者: 荆宇,南京林业大学 研究背景: 开发出高效、廉价的锂离子电池电极材料对于驱动储能技术的发展具有重要意义。只由轻元素组成的二维共轭聚合物,是一种理想的有机电极材料。这是因为材料具有较高比表面积和开放的多孔通道,因此电解液中的离子很容易穿过电极材料,快速扩散至氧化还原活性位点,从而实现电池的快速充放电循环。与此同时,由于不容易溶解在电解液中,二维聚合物电极材料具有良好的循环稳定性。然而,大多数二维聚合物所含的氧化还原活性基团数量较少,因此表现出的容量较低,极大地限制了其在锂离子电池中的应用。因此,设计出含有高浓度氧化还原活性位点的二维聚合物结构,是实现高比容量和高倍率性能的锂离子电池电极材料的关键。 研究内容: 荆宇教授课题组在前期关于二维杂原子三角烯聚合物的理论研究工作 (J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 743;Adv. Mater. 2021, 33, 2008645)的基础上,通过理论计算系统研究了具有丰富氧化还原活性中心的多羰基二维(2D)聚合物,即二维羰基桥接三苯胺(CTPA)和羰基桥接三苯基硼烷(CTPB)聚合物(图1a)作为锂离子电池电极材料的可能。 图1.(a)二维 CTPA 2×2×1超晶胞的俯视图和侧视图,其中中心氮原子可替换成硼原子。二维 (b)CTPA和(c)CTPB的能带结构。 该团队发现二维CTPB和CTPA的羰基基团都对锂有较强的结合能力(结合能分别为 -1.15和-0.81 eV),并在结合锂之后,表现出从半导体向金属性的转变。计算发现,锂在二维 CTPB和CTPA孔隙的扩散势垒分别为0.76和0.79 eV(图2),表明较大的孔径结构有利于锂离子在通道内进行快速传输,从而有利于实现锂离子电池的快速充放电。 图2.锂原子在二维(a)CTPA,(b)CTPB的扩散路径以及在二维(c-e)CTPA,(f-h)CTPB上相应的扩散势垒。 特别的是,由于硼中心明显的缺电子特性,二维CTPB不仅可以在孔隙通道的羰基位点容纳锂,还可以在骨架表面容纳额外的锂原子(图3a和b),这在现有的二维有机电极材料中是比较少见的。计算结果表明,二维CTPB表现出的理论容量高达760.86 mAh g-1,远高于二维CTPA(251.09 mAh g-1)(图3c和d)。由于二维CTPB(0.34 V)和CTPA(0.53 V)都表现出较低的平均开路电压,两种二维结构有望被用作具有高容量和高倍率性能的锂离子电池负极材料。该项工作表明,利用具有氧化还原活性基团(羰基)的杂原子三角烯分子作为构筑单体构建二维多孔共轭聚合物是获得高性能、低成本锂离子电池负极材料的可靠方法,而材料的电化学性能可以进一步通过改变杂原子中心进行有效调控。该项理论研究工作为二维共轭有机电极材料的合理设计提供了新的思路。...