MSMSE编辑优选:电迁移诱发表面扩散下孔洞失稳与分裂的相场模拟

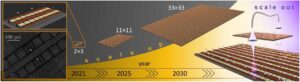

本篇研究来自南京航空航天大学/机械结构力学及控制国家重点实验室黄佩珍课题组。论文基于相场法研究了电迁移诱发表面扩散下内连导线中孔洞失稳与分裂过程,对于改善集成电路全寿命周期的可靠性有着积极的作用。 文章介绍 Phase field simulation of the void destabilization and splitting processes in interconnects under electromigration induced surface diffusion Jiaming Zhang(张嘉明)and Peizhen Huang(黄佩珍) 通讯作者: 黄佩珍,南京航空航天大学/机械结构力学及控制国家重点实验室 论文基于相场法研究了电迁移诱发表面扩散下内连导线中孔洞失稳与分裂过程。采用四次双阱势函数描述了体自由能密度与退化型迁移率,使自由能与迁移率满足在全计算域内连续且在界面层中骤升。基于保守序参数,在Cahn-Hilliard方程中引入了与电势相关的能量项,推导了考虑电迁移效应的相场方程。通过耦合求解相场方程和电场控制方程,便可模拟电迁移诱导表面扩散机制下微损伤形貌演化(图1)。通过对控制方程组的渐进分析,证明了本文构建的相场模型能够退化为晶内孔洞形貌演化的尖锐界面模型。基于MOOSE框架开发了考虑自适应欧拉网格(图2)的有限元算法,通过孔洞圆柱化、电迁移速度(图3)等典型问题验证了该算法的可靠性。对电场诱发表面扩散下晶内孔洞的形貌演化规律进行了系统分析,详细讨论了相对电场强度X、导线线宽h~和初始形态比β对孔洞形貌演化的影响。通过数值分析得知,在漂移过程中,表面能和电势能之间的竞争导致孔洞表面的形貌演化存在着多种趋势,且存在失稳临界值电场Xcr(图4)。当表面能占主导时,满足X<Xcr,孔洞形貌倾向于保持稳定;当电势能占主导时,满足X≥Xcr,孔洞形貌将会迅速失稳乃至发生分裂(图5)。孔洞失稳漂移的原因归结于局部电流密度的增大,导致孔洞表面的质流通量分布不均。减小h~与增大β都会导致Xcr的降低,从而加剧内连导线的失效问题。一方面,随着h~的增大Xcr存在上限(图6),当h~/R~≥20时,孔洞可近似视为在无限大介质当中;另一方面,随着β的增大Xcr存在下限(图7),当β足够大时,孔洞将在表面能作用下自发分裂。本文的研究对特征尺寸进一步缩小的集成电路可靠性提高具有积极的指导意义,构建的相场模型能够高效引入其它微损伤、物理场及质流输运机制,有助于推动多工况下内连导线中微损伤演化数值模拟的发展。 图1 内连导线中孔洞微损伤的相场模型(孔洞区域R–中ϕ=-1,导体区域R+中ϕ=+1,界面层RI内ϕ由-1到+1连续变化)。 图2 有限元模型中的自适应欧拉网格随着孔洞的圆柱化而不断更新。(a) 对应t~=0时刻,(b)对应t~=28.1345时刻。 图3 R~=1.0的孔洞在X=2.5的电场作用下,保持圆形形貌并不断迁移。 图4 对比R~=1.0的孔洞在不同X下的形貌演化,可知17.3<Xcr≤17.4。(a)X=17.3时,孔洞稳定漂移; (b)X=17.4时,孔洞失稳漂移。 图5 R~=1.0的孔洞在X=23的电场作用下,迅速失稳并发生多次分裂,被“电子风”吹散的小孔洞相对独立进行迁移。 图6 随着h~的减小,Xcr迅速降低,反之存在上限(h~/R~≥20时)。 图7 随着h~的增大,Xcr不断降低,但存在下限(β足够大时,Xcr=0)。 研究背景: 集成电路的内连导线在全寿命周期的各个阶段都会发生性能下降甚至失效,而微电子器件的不断小型化和高度集成化进一步加剧了这一可靠性问题。芯片生产并投入使用的过程中,其内连导线将不可避免地产生孔洞、夹杂或裂纹等微损伤。这类微损伤在电、热、力等多物理场作用下会呈现复杂的形貌演化,严重时会导致内连导线的失效。例如,内连导线在承受高电流密度时,剧烈的“电子风”会与金属粒子发生动量传递,形成局部区域的质量堆积(小丘)或质量亏损(孔洞),这一质流输运现象被称为电迁移效应。自20世纪60年代人们发现电迁移以来,至今已经形成了较为完善的理论体系、实验、建模与仿真方法。相场法的核心为偏微分方程在固定计算域的求解,为多场耦合下微损伤演化的模拟提供了强力的解决方案。由于相场法无需追踪微损伤的移动边界,因此非常适合二维及三维复杂形貌的演化问题,已被广泛应用于凝固、相变、原子扩散、裂纹扩展等领域的研究当中。综上,采用相场法研究微损伤形貌演化的过程、失稳条件及影响因素,对于改善集成电路全寿命周期的可靠性有着积极的作用。 期刊介绍 Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 2021年影响因子:2.421 Citescore:3.9 Modelling...