Journal of Optics期刊“十大编辑推荐文章”发布

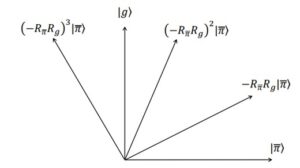

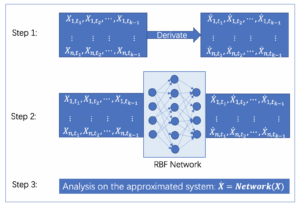

Journal of Optics(JOPT)期刊编辑团队精选了2023年4月-9月发表的“十大编辑推荐文章”(Top 10 Editors’ Picks)。这些“编辑推荐文章”涵盖了JOPT期刊的所有领域,从庞大的结构光解决方案到微小的等离子体波导,从量子拓扑学到经典拓扑学等等。之所以选择这些文章,是因为它们所涉及的主题都是热门研究领域(有些文章已被下载超过 1000次)、文章质量高且结构完整。 编辑们这次特意忽略了 “路线图”(Roadmap)这一文章类型,即我们广受欢迎的多作者投稿,这些文章具有前瞻性的视角,持续被大量引用。 本次的“十大编辑推荐文章”大致可分为两类:一类是展示了明确且有影响力的进展,如Charles Downing关于非赫米提量子哈密顿量的研究;另一类是提供了如何开始研究某一特定主题研究的方法,如Rasmus Christiansen关于如何通过拓扑设计模式转换器的文章。欢迎您阅读和下载这些文章! 期刊主编: Andrew Forbes,南非威特沃特斯兰德大学 文章时间范围:2023年4月-9月 十大编辑推荐文章 Geometry and topological photonics Mário G Silveirinha 2023 J. Opt. 25 085102 Unbalanced gain and loss in a quantum photonic system Charles Andrew Downing and Oliver Isaac Reuben Fox 2023 J. Opt. 25 095201 Broadband structured light using digital micro-mirror devices (DMDs):...