JPCM编辑优选:双非晶态水的液-液相变热力学熵阱模型

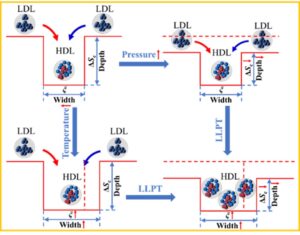

本篇研究来自哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所吕海宝与博士研究生李沛钊。本研究建立了一个熵阱模型来描述双非晶态水(即同时具有低密度和高密度的液态水)中的热力学液-液相变。模型从理论上构建起双非晶态水热力学异常与温度、压强之间的本构关系,准确预测了凝聚态水的热力学行为。 文章介绍 An entropy trap model of thermodynamic anomalies for dual-amorphous water undergoing liquid-liquid phase transition Peizhao Li(李沛钊) and Haibao Lu(吕海宝) 通讯作者: 吕海宝,哈尔滨工业大学复合材料与结构研究所 研究背景: 水是地球上最常见也是最独特的液体之一,凝聚态水表现出了诸多反常热力学特性,其中最广为人知的就是大气压强下4℃左右时的密度最大值,这引起了研究人员的极大兴趣。在最近的研究中,熵驱动液-液相变(LLPT)被认为是凝聚态水异常热力学行为的来源。凝聚态水的液-液相变源于温度和压强等外部刺激诱导的水的局部构象的结构转变,从而形成了两种密度不同的非晶态液态水,即低密度液态水(LDL)和高密度液态水(HDL)。本研究基于熵阱模型,引入Adam-Gibbs模型和自由体积理论建立起一套理论模型,旨在全面描述并揭示双非晶态水的LLPT及其与热力学异常行为之间的联系,加深对LLPT熵驱动机制的理解。 研究内容: 熵阱模型是一种常被用来研究聚合物分子迁移和聚合物溶液的局部结构转变的统计力学模型,这项研究引入该模型来解释双非晶态水的熵驱动LLPT。如下图所示,由于热力学势的差异,HDL分子被限制在能级较高的熵阱内部,而LDL分子与之相反。随着温度和压强的升高,当熵阱外部的LDL分子扩散到熵阱中时,这些分子被限制在熵阱中,从而导致由LDL向HDL的结构转变。模型中熵阱的宽、高被分别认为与构象的自由体积、LDL与HDL之间的构象熵的差成正比。温度升高/降低导致构象的熵阱宽增加/降低,压强升高/降低导致熵阱高降低/升高,从而导致LLPT发生。 下图是LLPT过程中温度和压强对HDL体积分数影响的模型分析结果,表明在温度和压强升高的情况下,由于熵阱变宽和降低,双非晶态水中的HDL体积比例显著升高。特别地,随着压强从0.1MPa升高至350MPa,LLPT的半转变温度从231K逐渐降低到了159K。 下图比较了不同压强下的凝聚态水比容等压线的模型分析结果与实验结果。随着压强的增加,图(a)中比容的最小值从276K的0.999L/kg(0.1MPa)逐渐减小到了188K的0.856L/kg(300MPa)。图(b)显示模型的分析结果与实验结果取得了良好的一致性,比容偏差控制在0.0015L/kg之内。 本研究建立的熵阱模型探索了双非晶态水熵驱动热力学异常行为的工作原理,并利用分子动力学模拟结果和实验数据验证了模型的有效性和精确性,为探索和预测凝聚态物质的热力学性能提供了一种新的理论研究思路。 作者介绍 李沛钊 博士研究生 哈尔滨工业大学 李沛钊,哈尔滨工业大学2022级工程力学专业博士研究生,主要从事水的高分子凝聚态结构的尺度力学研究。已在Physica B:Condensed Matter、Journal of Physics:Condensed Matter等凝聚态软物质领域专业期刊发表5篇SCI论文。 吕海宝 教授 哈尔滨工业大学 吕海宝,哈尔滨工业大学教授,主要从事软物质力学与高分子物理的学科交叉基础研究,致力于“玻璃态物质本质”、“物理定律能否统一?”和“水的分子结构”等科学问题探索;在ROPP、JMPS、Soft Matter等期刊已发表研究论文200余篇,SCI他引总计4100余次。2017年获国家自然科学基金委杰出青年基金(结题优秀),2020年获黑龙江省自然科学一等奖(排名第1)。目前兼任中国力学学会软物质力学工作组组长、青年工作委员会副主任委员。 期刊介绍 Journal of Physics: Condensed Matter 2022年影响因子:2.7 Citescore:...